- 2023年“晋绥情·阳光助学公益活动”走进吕梁、忻州(08月30日)

- 2023年“晋绥情·阳光助学公益活动”走进临汾(08月30日)

- 黑茶山下的抗美援朝志愿军烈士墓(07月26日)

- 在黄河碛口感受革命老区文化振兴(07月22日)

- 第八届中国食品餐饮旅游博览会暨首届中国山西杂粮面食文化节开幕(07月21日)

- 石楼—那是一片红色热土(07月13日)

- 紧紧拉住老区人民的手(06月16日)

- 共同的关爱 共同的情怀(06月02日)

- 校园关爱 晋绥情怀(05月26日)

- 不辜负老区人民的厚爱(05月17日)

代州阿育王塔的前世今生

发布日期:2016-06-03 10:04 来源:忻州日报 作者:聂鑫

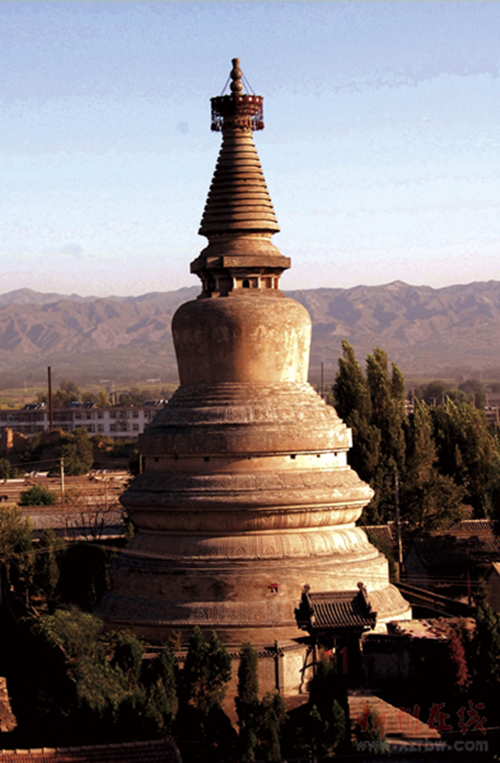

全国重点文保单位代县阿育王塔(杨继兴 摄)

对于被佛教界尊崇至极的释迦牟尼真身舍利塔在中国的数量,国内公认给出的答案是十九座,而我市幸得一座,即今代县政府院内的全国重点文物保护单位阿育王塔。该塔是中国十九座塔中位置最北的一座,也是现存最完整、外观最独特的一座。2001年9月,我国文物界泰斗罗哲文考察代县时,评价道“代州阿育王塔的独特造型,如果说是全国第一,我不敢说,但如果说是全国第二的话,我还从未见过。”那么,这座塔到底有着哪些鲜为人知的神秘之处,本文试图向读者揭开其神秘的面纱。

一、塔名溯源

阿育王是公元前三世纪古印度的国王,因其缔造者的家族属于孔雀氏族,其王朝被称为孔雀王朝。公元前270年,阿育弑兄即位后,连年发动战争,以武力实现了印度历史上第一次大一统,建立起古印度史上一个空前庞大的帝国。阿育王脾气暴躁,残忍嗜杀,然而一次次的血流成河,一次次的尸横遍野,使其逐渐感悟忏悔,遂洗心革面,放下屠刀,加入了僧团。为示虔诚,阿育王将佛教尊为“国教”,下令在全国大力兴建佛寺。在他的大力推动下,当年净饭王王子释迦牟尼创立的“佛教”在孔雀帝国得到蓬勃发展。为了表示对佛教三宝的敬仰,阿育王曾先后三次把整个国家布施给佛教事业,然后再以珍宝赎回。在他即位的第十七年,组织了佛教史上影响巨大的第三次集结,促使佛教走出印度,走向了世界。

据说,为弘扬佛法,阿育王将原来分属八国的释迦牟尼佛舍利,在包括中国在内的全世界建塔八万四千座用以供奉,所建之塔均以“阿育王塔”称之。由于阿育王广布佛塔的巨大影响,后世所建的同类型塔也多以“阿育王塔”名之。所以,阿育王塔只是一个泛称,中国各地、东南亚乃至世界各国,均有同名者。代州阿育王塔有其自己的独特名字,隋称“毘阇”、“龙兴”,唐称“圆果”,明清因之。今天看来,我们不妨称其为“代州塔”,简称“代塔”。

二、塔之肇始

代州塔究竟建于何时,看似明白,实则疑云重重。

对于代塔的始建年代,1987年版的《代县志》的记载是“仁寿元年(601年)”,并注明是援自光绪版《代州志》,但查阅光绪版州志并未有此记载,可见《代县志》记载有误。明万历,清乾隆、光绪三个版本的《代州志》中只记载寺院建于开皇年间,对于建塔时间则未言及,只用“古塔”描述。这说明从明朝起代州塔的年龄就已经扑朔迷离了,就连建造寺院的时间也是不甚具体。

既然存世州志无法考究,我们只能从现存的历代修塔碑记中寻找答案。碑记中对代塔的始建年代也是众说不一,比较明确的是成化十九年(1483年)的《圆果寺塔记》中“开皇二十年(600年)”。

塔原非孤立建筑,而是寺院附属建筑,塔周原建有规模宏大的寺院,所以寺院的年代应早于塔,或与塔同期,所以弄清寺院的始建时间对建塔年代肯定是有所帮助的。

代州志只记载寺院建于开皇年间(581—601),未言明具体年代。而碑文中又有仁寿元年(601年) 说和仁寿三年(603年)说。

其中宋碑中的记述是听僧人口述,说明从宋朝开始,对寺院的建造时间就语焉不详了。

其实,我们从以上含糊的记述中不难发现端倪。隋文帝当政的二十四年间,先后三次大规模兴建舍利塔均在仁寿以后,未见开皇建塔的记载。开皇与仁寿时间前后相接,开皇末即仁寿初,且仁寿元年如果开建,仁寿三年就可能为竣工时间。所以仁寿初应该是代塔的建造时间。清乾隆三十七年的《重修文殊院碑记》中,提到寺院附属建筑文殊院创自仁寿三年,按此,寺院及塔应不晚于仁寿三年。

其实,不管是开皇还是仁寿,均非代塔的始建年份,因为隋朝建塔时,代塔已“惟塔基仅存,荒废日久,无人建寺”。而且唐朝道世和尚编著的《法苑珠林》卷三十八中有“齐代州城东古塔”的记述,将代塔的年代推进到“齐”。此“齐”应为高洋建立的齐朝(550—577),即被后世所称的“北齐”。 《集神州三宝感通录》记载代塔“北齐时,称阿育王寺”,不仅印证了北齐的时间,而且还提到了寺院。

道世生活的年代是唐高宗时期,他距离北齐百年左右,然而记述代塔未提及隋,而是齐,说明隋朝对代塔只是“修故”,而非“造新”。而道世记述中不提“唐”和“隋”,似乎说明“齐”是代塔的始建年代,但对于代塔,道世用了“古塔”形容,此“古”一种可能为相对于道世所生活的唐高宗时期而言,一种可能相对于“齐(北齐)”而言,显然后者可能性要大,因为毕竟在《法苑珠林》中记录的19座阿育王塔中也只有2座以“古”称之。据此,可以推断代塔的始建年代非北齐,当更早。

道世经过十年的寻访和考证,认为虽然当时全国的佛寺已有“百千”,但只有19座佛塔是阿育王所造,地宫里有佛祖的舍利,代州塔位列十三。明代修塔碑记也记述代塔是“释迦如来真身舍利之所致”,属“八万四千之一”,“一十九处”之内。

关于释迦牟尼的真身舍利塔在中国的数量,众说纷纭,释道世编著《法苑珠林》中只列出包括代塔在内的19座真身舍利塔。其实,阿育王塔未必只有19座,道世只是择其重点列出,而且是道世经过考证和寻访,能够确认并在当时较为“闻名”的19座。除《法苑珠林》外,同时期的《广弘明集》和《集神州三宝感通录》等史籍中也有记述,只不过《广弘明集》中漏掉2座,列出17座。

如按道世的说法,代塔当为阿育王所建,时间约为公元前二世纪,周敬王二十六年。然而阿育王一夜建八万四千塔的说法,毕竟传说成分居多。何况其时中国正值战国后期,学术界一般认为彼时佛法尚未传入我国,起码未大量传入,史籍上也未见记载,所以代塔未必为那时所建。

但佛教典籍中,认为“塔兴周世”,即在西周时期,中国还是有阿育王塔存在的,只不过随着秦始皇的“焚书坑儒”运动,阿育王塔“由此沦亡” 罢了。由此,我们将代塔的始建年代大胆推向公元前三世纪的阿育王时期,也不无依据。如果保守一点,阿育王建代塔的推断我们暂且存疑,但代塔最迟建于北齐时期已确凿无疑。

虽然隋朝并不是代塔的始建时代,但弄清具体时间的意义在于,代塔如属仁寿塔的序列,则是皇帝敕修,且有文帝所置舍利。

隋文帝在仁寿元年所建的三十座塔的地点,史料中有详载,其中并无代州,杨坚前后三次建塔共111座,除仁寿元年的三十座外,仁寿二年建塔五十一座(一说五十三座),仁寿四年建塔三十余座,现在有人考证出了二十七座。这其中均无代州。

仁寿二年建塔数量记载不一,尤其是仁寿四年的建塔过程和地点语焉不详,据此,如果代塔属于仁寿序列的可能只能寄希望于三次建塔记载的不详或误记,以及未考证出的“余塔”。三次建塔,仁寿元年的时间和地点几乎没有争议,目前只发现唐朝法琳和尚所著的《辨证论》中对建塔数量作“四十余州”,但未列出详细地点。

仁寿四年的建塔数量和地点,仍未见完整考证。再加之三次建塔的详细情况均出自佛教典籍,所引均为隋朝著作郎王邵《舍利感应记》和杨雄的《庆舍利感应表》,并未见官方正式文告,故数字未必准确,实际情况略有变化,漏记、误记均不无可能。

虽然历代碑记的记载都不甚具体,但其中端倪足以说明代塔在隋仁寿年间定有大建行动,而且就寺院和塔的规模来看,定然在隋文帝三次敕建的序列中无疑。

三、塔之沿革

综观代塔的多次损毁与兴建,其始建年代假如从疑似中的战国算起的话,则为始建于战国后期;北齐重修;隋朝仁寿年间重建;唐会昌二年(842年)遭毁,唐宣宗大中元年(847年)重建;五代后周显德元年(954年),重修;北宋神宗元丰元年(1077年)被“雷火”焚毁,二年(1079年)重修,徽宗崇宁元年(1102年)再修;金天会元年(1123年)遭兵革,天会六年(1128年)再加修葺;金宣宗兴定二年(1218年),州人举火焚塔;元世祖忽必烈至元十二年(1275年),敕建为砖塔;明宣德三年(1428年)朝廷敕修,正统十二年(1447年)盖塔廊二十六间;天顺三年(1459年)重修东西两廊,成化十二年(1476年)砌台基;嘉靖四十五年(1566年)重修;清康熙十二年(1694年)补修;2001年被国务院公布为全国重点文物保护单位;2006年国家文物局拨款修补。

四、塔之构造

代塔的最初形构,尤其是木塔的形制我们已无从知晓。现存元塔的造型属于覆钵式,即俗称的喇嘛塔。这种造型是印度的“塔”建筑中国化后最贴近印度本原风格的形式。由塔座、塔身、塔刹三部分组成。通高40米。塔座下有地宫,地宫中供有舍利(按《法苑珠林》中记载,代州塔属八万四千阿育王塔之一,是释迦牟尼真身舍利塔,地宫中当有释迦牟尼舍利)。塔基为圆形,圆形塔基在覆钵式塔中实不多见。塔基周长60米,形状为双层须弥座,在覆仰处雕有硕大的莲花瓣和流畅的忍冬纹。塔身为覆钵式(因状如倒覆之钵,故而得名)。塔身之上为塔刹,其实塔刹本身就是一座小覆钵塔的形制,由刹座、刹身、刹顶三部分组成:刹座为折角须弥座式,平面呈现繁体“亚”字形;刹座下围有十二根砖雕圆柱,这样的风格决非中国传统建筑形式,而是典型的西方建筑构件,体现了中西合璧的造塔风格,同时也是代塔有别于其它同类型塔的独特精妙之处;刹身为十三层相轮,象征佛教的十三天;刹顶装着盘盖金铎和金顶宝珠,清风袭来,风铎摆动,铃声阵阵,既惊吓鸟雀,起到了保持塔身清洁的作用,也向芸芸众生传递着袅袅佛音。金顶宝珠则在阳光的照射下熠熠生辉,金光璀璨,描绘着一个金色的佛国世界。

五、塔之轮回

杨坚自幼对佛教怀有深厚的感情,他即位后,认为自己当皇帝多赖佛佑,并声称自己前生本就是个僧人,遂致力恢复和发展佛教,在全国广建佛塔,广布舍利。舍利来自于一位神秘的印度僧人所赠。

隋仁寿元年(公元601年)六月十三日,时逢六十周岁生日的隋文帝,决定在全国选三十个州,各在高爽清净之地建造舍利塔。并且同时于十月十五日午时开工建设。隋文帝的三次建塔以仁寿元年这次最为隆重。是时“舍利入州境,总管刺史以下,县府以上停军机事务七日”,专门负责奉行供养舍利的斋会,且三十州“舍利同下石函,所建塔内皆作神尼智仙之像”仁寿二年和仁寿四年的诸塔,皆是在四月初八开建。

代州塔与其它诸塔虽属同一系列,但意义却不尽相同。如此大规模建塔,推崇佛力,最主要的还是政治目的,即宗教怀柔以加强统治。而对于代州这样的边塞重地而言,佛教更是对地区稳定和民族缓和有着特殊功用。不然,代州又为何会作为并州(今太原)而北唯一建塔地!所以,代塔在当时无疑承担着“震慑边地、怀柔民族”的特殊使命。

现有史料可寻的代州塔的第一个正式名字是“ ”,是印度佛经中的梵语,中文大致是“最胜”的意思,尽显出代塔浓重的印度佛教色彩;而改为第二个名字“龙兴”后,代塔即被赋予了非凡的政治意义。也开启了代塔不同于普通佛塔的非凡历程。

统治者不仅对代塔的建造倍加重视,还为代州塔取名“龙兴”,寺院亦名“龙兴”,定然是寄予了厚望的,不然“龙兴”二字绝非擅意可用。尽管我们无法找到准确记载是何人为代塔起名“龙兴”,但其实在当时只有也只能是一个人,那就是杨广。杨广与代州有着千丝万缕的联系,早在幼年时,杨广就因父勋被北周朝廷封爵雁门郡公,十三岁时被刚刚称帝的杨坚封为晋王。代州既是杨广人生的第一处封地,又是他坐镇山西后的边防重镇,其在杨广生命中的无二位置不言而喻。代塔竣工没几年,杨广的“龙兴”之愿即如愿以偿。这是代塔对杨广的第一次护佑,但并不是最后一次。公元615年,当了十年皇帝的杨广,北巡长城时,被突厥始毕可汗围困於雁门城(即今代县县城)内三十六天之久。虽然史料中没有详载当时龙困浅滩、欲哭无泪的杨广是否在久违的龙兴塔下苦苦祷告,总之,代塔再次成全、“护佑”了他——闻讯赶来的李渊、李世民父子救驾成功,杨广喜获重生。然而后来的事实表明,这次事件与其说代塔“护佑”了杨广,倒不如说“护佑”了李氏父子。因为仅仅四年后,李渊反隋建唐,父子相继登极,“龙兴”再次得验。也许正因为如此,这蕴藏深意的“龙兴”之名能够在李唐王朝仍然被延用。

可惜的是,当时木构的“龙兴”塔短命夭折,以至于我们无法得见其容颜,但从杨广的“用心良苦”中,可以相象到其造型的不凡。自此以后,代塔的兴废均由历代朝廷“或敕修或颁内帑金帛钱谷,兴废不一”。直至明朝宣宗时期,代塔的维修仍然要由工部尚书向皇帝请示,理由是圆果寺“是古迹道场,为国祝圣之所” 。

唐会昌二年(842年),龙兴塔在陪伴了李唐王朝200余年后,也迎来了它多舛命运的第一难。那年,武宗李炎下诏全国灭佛,开始了中国历史上著名的“三武一宗”灭佛运动之“会昌法难”,龙兴塔连同寺院难逃厄运,一并遭毁。唐宣宗李忱即位后,重兴佛教,代州塔在大中元年(847年),得以重建,重建后的塔改名为圆果,寺名改为圆果寺。从名字上可以看出此时的“圆果”塔跟隋时“龙兴”塔相比,已没有了过多的政治色彩,更多的只是成为了一座普通的佛塔,这跟当时的大背景,尤其是统治者的需求紧密相关。唐重修后的圆果寺,有“清凉阁九间,大殿九间,殿山门各五楹”,东有“清暑”、“万芳”、“贤圣”、“慈氏”、“崇严”、“九曜”、“东阁”等七院,西有“北津”、“净土”、“罗汉”、“法华严”、“地藏”、“西阁”等七院。共计“十四院,禅室三百六十间,寺僧五百余众” ,号称“人世之蓬瀛,并北之洞府”,其规模就全国来说也为较大规模的佛寺。

进入五代后,时局动荡,代塔似乎在“走马灯”式的政权更迭中,被无暇他顾的统治者遗忘。然而两位印度僧人的到访使代塔重新焕发神采,并牵动了汉辽两国君主的神经。乾祐二年(949年),三藏、慈贤两位不远万里而来的梵僧,看到经久凋零的代塔后,毅然发愿重修。二人频繁往返于雁门关内外的晋阳(今太原)和辽国上京(今内蒙古巴林左旗),在他们的“教化”下,辽国皇帝宗耶律 为代塔“大施御衣宝物”,代塔第一次受到了“异域”的慨赠;国力贫弱,与耶律 “叔侄”相称的北汉皇帝刘崇也“赐金帛钱币甚多”。两位梵僧是如何“教化”两国皇帝,我们不得而知,但有一点可以肯定,两位境遇不同的帝王定然在代塔身上各自寄予了 “希冀”。于是感召两邦的代塔在两国君臣的共同努力下,历时十载,“塔殿具完”,“一百二十年间,四众瞻仰、八部钦崇”,盛极一时。代塔在关内外统治者和民众心目中地位之崇,不言而喻。

北宋建立后,代州又一次被推到了宋辽对峙的风口浪尖,圆果塔也又一次被边民寄予了深深厚望,又一次担当起“保境安民”“护佑边关”的重任,然而她却屡屡让人失望,契丹兵连年进犯雁门关,代州人始终经受着战火的炙烤,于是宋将杨六郎愤怒地向塔顶连射三箭,以泄民愤。北宋神宗元丰二年(1079年),圆果塔因雷击再度被毁;徽宗崇宁元年(1102年),代州塔再度重建。金宣宗兴定二年(1218年)九月十三日,木制的圆果塔走完了它生命的最后一程,代州人放火烧毁了自己的塔。就在一个月前,数万蒙古兵在蒙古名将木华黎的率领下,侵入雁门关,占领代州。也许是为了发泄强烈的排外情绪,也许是怨恨代塔的无动于衷,先是契丹,继而女真,又是蒙古,代州人受尽了异族蹂躏,频处于水深火热之中。尽管焚塔之举有几分荒唐,更有几分无奈,但也许那是当时的代州人积蓄了百年的怒火在顷刻的迸发和宣泄。

公元1275年,中国历史已经进入了蒙古人建立的元朝,时任皇帝为被后世尊为元世祖的忽必烈。忽必烈精通汉文化,他不仅崇尚佛教,而且深深地懂得利用佛教这个政治武器来加强自己的统治地位,于是定喇嘛教为国教。为了能增福延寿,更为了江山永固,在全国广兴佛寺佛塔。

代州处于汉蒙接壤的边地,于是代州塔的兴建就又有了安抚民心,缓和民族情绪,维护社会稳定的特殊寓意。蒙元统治者分析了代塔在雁门关内外人民心目中的地位,于是代州塔在蒙古人的天空下得到重建,在至元十五年(公元1275年)重新屹立在了雁门大地。忽必烈也分析了代州塔的毁因,故将代塔敕建成了砖塔,且建得雄浑大气、建得挺拔稳健,以显示蒙元国祚永久。由于蒙古人对喇嘛教情有独钟,代州塔自然被建成了喇嘛塔,即覆钵式。

在历经劫难,屡次涅磐后,代州塔由木制变为了砖质,由“汉塔”变为了喇嘛塔,几个轮回后又几近回归了印度“阿育王塔”的本来面目。因为中国所有形式的塔中惟有喇嘛塔是最接近于印度“卒堵波”,也就是最早的“塔”的雏形的。

六、舍利迷踪

代塔之所以能够历经十几个王朝,经受住多次大毁大建,除了其政治作用外,最主要的还是因为其塔中供奉的普世所尊崇的“佛舍利”。关于代塔中的舍利,《法苑珠林》和历代重修塔记的两相印证,其为佛祖释迦牟尼真身舍利应是无疑。但舍利为何时所置?安放在何处?仍是迷雾重重,众说纷纭。如果说代塔始建于阿育王时期,尚属传说成分居多外,建在北齐(550年—577年)前应属无疑。

代州塔的舍利安放时间也当更早,最迟当在北齐时代。然而北齐的舍利在隋重修时,是否完好,未见记载。隋重建时代塔中又放入的舍利,来自于一位神奇的印度僧人,是杨坚即位前获得的。这是可知的代塔“第二次”舍利安放。但不管怎样说,最初木制的代塔多次遭毁,这期间舍利的保存程度如何,不得而知,除非舍利藏于地宫之下,否则很难保证其最大程度的安全。

民间盛传舍利在塔下地宫之内。古印度供养舍利的方式是瘗埋,即安置于塔中、塔上(天宫)或塔基下(地宫)。在我国,较多的是瘗葬在佛塔的地宫。中国为了表示对佛陀的尊崇,就建造帝王陵寝般的“地宫”珍藏佛陀的舍利及圣物。以同属十九座阿育王塔序列的陕西法门寺和南京大报恩寺为例,佛指骨舍利和佛顶骨舍利分别于1987年5月5日和2010年6月12日,均出土于地宫。

元朝重建后的代塔“圆腹内置八万四千香泥小塔、佛像陀罗尼等” ,同时“塔穴原藏小木塔中有小铜佛小漆匣,外另有小铜佛一尊,前后修塔书记木版块,并重修书册一卷,同封穴内” 。并未提及舍利。而清代康熙三十三年重修塔时,修塔者曾在塔腰找到穴口,并声称发现舍利,“乃于塔腰际寻一穴,启之则有小木塔,中坐铜佛,佛前安放四寸许小漆函,函面有金绘。塔漆封严密,记称自西域来,虽莫启视,而谅非常物,其舍利无疑。”此记述是历代碑记中唯一关于舍利的记载。按此,说明舍利在塔之“腰际”,即为天宫之内。如若最初的舍利在天宫之内,得以千年传承的可能性并不大,尤其是历经唐会昌遭毁、北宋的“雷火震焚”和南宋遭火焚后的“俱成焦土”等多次毁灭性破坏后。所以这一“腰际”舍利,极有可能为元朝重建时所安放,与地宫之中的舍利非同物。可知元朝是代塔的“第三次”舍利安放时间。

由此可知,代塔中的舍利应有不同时代屡次安放的:“阿育王所置释迦牟尼古舍利”、“杨坚所置隋舍利”和“忽必烈所置元舍利”等,分置于圆腹和塔下,即天宫和地宫之内。

按照惯例,地宫内除舍利外,“地宫”中还会藏有经书、佛像、法器等文物。法门寺地宫曾出土2499件唐代的国宝重器,大报恩寺更是出土12000余件文物。代塔地宫内文物自当不会少。我们只有期待有朝一日,代塔地宫开启之时,一睹宝物真容,一解千古疑云。

七、结语

代塔蕴藏了供后人破译的无尽历史信息,也留下了供后人参悟的无穷奥妙玄机。

代塔是一座历代帝王心中的“政治塔”;也是一座多民族文化交融的“和谐塔”

代塔是一座佛教徒信仰尊崇的“圣塔”;更是一座雁门关内外民众心中的“宝塔”。

(作者为代县旅游局副局长)

(本站编辑:杜瑞)

主办:山西省晋绥文化教育发展基金会 晋ICP备15001143号-1

Copyright Shanxi Jinsui Culture Education & Development Foundation. ALL Rights Reserved

北京办公地址:北京市丰台区广安路9号院国投财富广场4号楼313/314 邮编:100073 电话:010-63395639/63395661 邮箱:sxjs93@163.com